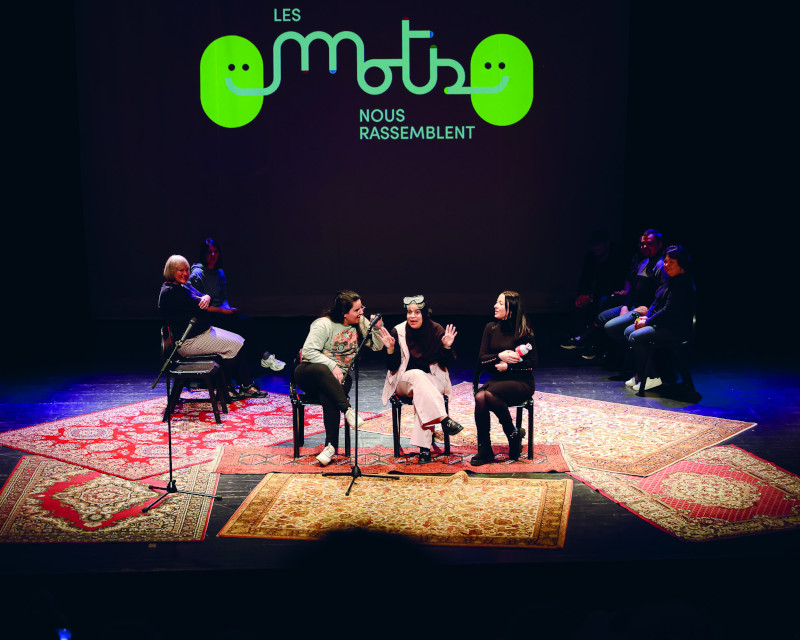

Comme chaque année en novembre, les Centres culturels et les bibliothèques de Dison et de Verviers vous proposent le festival "Les mots nous rassemblent", un focus dédié à la lecture et à l’écriture.

Pour cette édition, les partenaires ont travaillé à l’élaboration d’une exposition "Les mots voyageurs", qui bouscule pas mal de nos certitudes sur la langue française.

L’idée est de faire réfléchir les visiteur·euses sur le fait que la langue, élément central au coeur d’une culture et d’une identité, s’est perpétuellement enrichie d’influences diverses.

En termes de bousculades, Arnaud Hoedt et Jérôme Piron en connaissent un rayon (voir notre interview ci-après).

Tous deux anciens professeurs et linguistes de formation, ils explorent et soulignent au feutre rouge les incohérences de règles orthographiques qu’on croyait intouchables.

Lorsqu’il était professeur de français, Arnaud Hoedt répondait toujours "tu viens de le faire" à la question "est-ce que ça se dit?".

Que ce soit par le biais du théâtre, de livres, de chroniques radios, tout le travail de ces deux iconoclastes belges tend vers l’émancipation des un·es et des autres. En remettant les pendules à l’heure quant à nos représentations scolaires du français, les auteurs nous invitent à nous en libérer, et à reprendre le pouvoir sur une langue bien vivante.

INTERVIEW

"BIEN ÉCRIRE, CE N'EST PAS FORCÉMENT AVOIR UNE BONNE ORTHOGRAPHE"

Arnaud Hoedt, enseignant, linguiste et comédien.

Présence: Que ce soit au travers de votre spectacle La convivialité, de votre livre La faute à l’orthographe, de vos chroniques sur France Inter qui ont été réunies dans le livre Le français n’existe pas, et plus récemment de votre spectacle Kevin, vous travaillez à pointer les aberrations de certaines règles orthographiques et leur apprentissage, que souhaitez- vous défendre en réalité?

Arnaud Hoedt: Le lien entre tout cela, c’est le fait de mettre à jour les injustices qui découlent de l’orthographe, qui sont des espèces d’angles morts de la société. Des injustices que beaucoup de gens ressentent, mais dont on parle peu, que ce soit pour des raisons de normes sociales, de regards sociologiques, de fatalisme aussi parfois.

En soi, l’orthographe est un sujet relativement secondaire par rapport aux inégalités scolaires, au niveau de l’orientation, par exemple. Mais il dissimule par contre toute une série de mécanismes de domination liés à la langue qui eux, sont fondamentaux.

L’orthographe est un outil de jugement social qui discrimine. Nous avons envie de défendre les personnes qui, à travers leurs pratiques linguistiques ou leur orientation scolaire, sont en quelque sorte reléguées à une certaine place dans la société, alors qu’elles pourraient prétendre à autre chose, avoir voix au chapitre et pouvoir s’exprimer sur ce qui les concerne.

Et également quelque part, déculpabiliser certaines personnes sur leur pratique de l’orthographe?

L’idée est effectivement aussi de redonner confiance aux gens en leur propre parole et en leur capacité d’expression écrite. Bien écrire, ce n’est pas forcément avoir une bonne orthographe.

C’est Jean-Marie Klinkenberg, linguiste belge, qui disait que le droit d’écrire fait aussi partie de la liberté d’expression. Si je me sens contraint dans la confiance accordée à ma propre écriture, je serai aussi contraint dans ma parole.

On doit arrêter d’empêcher les gens de s’exprimer par écrit ou de s’autocensurer sous prétexte d’une mauvaise orthographe.

Selon vous, les règles d’orthographe ne font pas l’objet de beaucoup d’esprit critique.

En effet, il y a une question qui est souvent éludée, et qui pourtant dégonfle la baudruche de l’orthographe, c’est tout simplement : pourquoi? La personne à qui l’on reproche d’avoir mal accordé son participe passé pourrait également rétorquer: pourquoi? Dans 9 cas sur 10, les gens ne connaissent pas l’explication, c’est "parce que c’est comme ça".

Dans la même idée, l’oubli d’une double consonne dans un mot. Pourquoi cela aurait-il une influence sur sa compréhension? En réalité, la plupart des consonnes doubles ne servent à rien.

Ce "pourquoi" permet de mettre en évidence que les raisons qui poussent à opprimer les gens par l’orthographe sont avant tout liées à une croyance, un dogme: avoir une bonne orthographe, c’est écrire mieux. Mais nous sommes-nous véritablement posé la question de ce que cela signifie "écrire mieux"?

Pourquoi l’orthographe est-elle si compliquée? Et bien, dans plein de cas, c’est pour de mauvaises raisons.

La complexité du code orthographique s’explique historiquement notamment.

Cette orthographe a d’abord été fixée par l’Académie française, qui a fait le choix au XVIe-XVIIe siècle d’opter pour une orthographe volontairement compliquée. Il était bien vu à l’époque d’avoir une langue proche du latin ou du grec.

Au XVIIIe siècle, elle a été considérablement simplifiée, notamment par des gens de l’académie elle-même, car elle était composée à ce moment-là de gens plus ouverts, plus humanistes, qui ont supprimé toute une série de formes orthographiques superflues.

Et puis au XIXe siècle, elle a été recomplexifiée volontairement, car la tendance politique se dessinait à droite, voire à l’extrême droite, et ce, jusque dans les années 60 et 70.

Nous avons donc conservé cette orthographe élitiste, centrée sur des pratiques difficiles à expliquer, avec l’ajout de consonnes doubles, de lettres muettes… L’école de la fin du XIXe siècle et du début du XXe a véritablement "boulonné" ce code.

Plusieurs générations ont ainsi été formées par cette orthographe ultra sacrée, dans une atmosphère nationaliste et identitaire. On a mis tout le XXe siècle a essayé de s’en dépêtrer.

Votre posture pourrait sembler étonnante en tant que linguiste et ancien professeur de français, mais elle est finalement assez partagée. Pourquoi alors est-ce si difficile de remettre en question ces codes?

Une des raisons principales, c’est qu’on ne se réfère pas assez à la science. Il y a une sorte de rupture entre la recherche et l’école. La plupart des manuels de grammaire que l’on connaît ont été écrits avant même que des linguistes ne s’intéressent à ces questions, par des gens qui n’avaient pas de compétences scientifiques particulières.

Par exemple, le manuel de terminologie grammaticale officiel pour la Fédération Wallonie-Bruxelles vient enfin d’être renouvelé en 2025 et entériné par la recherche, l’ancienne version datait des années 60!

Une autre raison, c’est que les gens qui bénéficient du privilège linguistique d’avoir une bonne orthographe ont été valorisés pour ce fait depuis leur plus tendre enfance. Si l’on vous dit depuis toujours que vous avez une belle écriture parce que vous avez une bonne orthographe, vous allez avoir tendance à défendre cela comme une qualité, voire comme un élément constitutif de votre ADN. C’est compliqué de dire aujourd’hui à ces gens que l’orthographe a une valeur très relative.

Tendre vers la simplification de l’orthographe est aussi parfois assimilé à de la paresse, qu’en pensez-vous?

À mon sens, la vraie paresse, c’est appliquer comme des robots des mécanismes enseignés dans le passé, faire comme on a toujours fait en somme. Et dans ce cadre, garder l’orthographe telle qu’elle est une forme de paresse intellectuelle.

Vous ne voudriez pas prendre rendez-vous chez un dentiste qui a des manuels du XIXe siècle; or, vous allez chez des professeurs de français qui ont des manuels du XIXe siècle!

Changer une pratique orthographique demande du travail, de la rigueur. Plus nous ferons preuve de rigueur envers l’orthographe, plus nous pourrons imposer cette même rigueur aux élèves, nous pourrons leur dire: voilà, le code est logique maintenant, il a été nettoyé, débarrassé de tout ce qui était stupide, donc maintenant tu dois le connaître et le maîtriser. Imposer de la rigueur aux élèves avec un code foireux, ce n’est pas sérieux.

Pourquoi l’un de vos livres s’intitule-t-il "Le français n’existe pas"?

LE français n’existe pas, mais bien DES français qui varient socialement, en fonction des générations, des lieux géographiques… Il y a le français d’Afrique, le français du Québec… C’est ce qui fait sa richesse et sa fertilité.

La langue fonctionne comme un organisme vivant, parce qu’elle est souvent assimilée de façon spontanée, et cet organisme gagne à être fertilisé par d’autres langues, à se multiplier. La diversité est une force, même si certaines règles, certaines normes, doivent être maintenues pour permettre aux gens de se comprendre. Il faut maintenir un certain équilibre entre ces formes normatives et ces formes de diversification.

Le français actuel a peut-être eu tendance à être un peu trop normé, trop centralisé sur Paris, trop cadenassé… Sa santé reste toutefois extrêmement vivace.

La seule vraie menace de mort pour le français, c’est l’Académie française, qui essaie de le mettre en cage! Malgré ses tentatives de maintenir une langue figée, je pense que le français va très bien!

ANALYSE

IDÉES REÇUES SUR LA LANGUE FRANÇAISE

En matière de langue française, les discours déclinistes ont la vie dure. Dans les médias ou… les salles des profs, on se complaît à déplorer fautes d’orthographe, anglicismes, atteintes à la beauté ou à la richesse de la langue, au point parfois de la croire proche de l’extinction. Mais est-ce vraiment le cas?

Arnaud Hoedt fait partie d’un collectif de linguistes ayant publié un tract intitulé "Le français va très bien, merci", contenant une série d’idées reçues et de recommandations sur la langue française. Le linguiste a accepté de commenter certaines de ces affirmations qui seraient les témoins de la "mise en péril de la langue". Hop, on décortique.

"Le français est envahi par l’anglais"

L’anglais est en effet partout dans notre société, il est aussi l’une des premières langues parlées. Il y a toutefois des arguments qui peuvent "tempérer" ce prétendu envahissement.

La moitié du vocabulaire anglais est d’origine française depuis le XVe– XVIe siècle. Ces mots ont été adaptés, adoptés par l’anglais et rendus finalement au français. Par exemple, le mot management vient du mot ménager en français. Les mots qui nous viennent de l’anglais sont aussi régulièrement francisés, par exemple podcaster, c’est une forme d’assimilation.

Le vocabulaire, c’est la partie mobile de la langue, on peut imaginer que toute une série de mots qui sont à la mode aujourd’hui auront tendance à disparaître demain. Énormément de mots anglais arrivés en français sont aujourd’hui repartis. Par exemple, on ne parle plus aujourd’hui de body-building ou de dancing.

Il est vrai qu’il y a parfois un certain snobisme lié à l’utilisation de mots anglais, la langue française des affaires et du business est remplie d’anglicismes. On peut faire un parallèle de ce phénomène avec l’utilisation de l’italien aux XVIe et XVIIe siècles, qui était la langue dominante de l’Europe. Nous avons un nombre colossal de vocabulaire emprunté à l’italien, notamment dans le milieu du théâtre, du cinéma, de la musique (scène, scénario, etc.), on ne dit pas pourtant que le français est menacé par l’italien!

On a le droit de ressentir un brin d’inquiétude face à la place que prend l’anglais dans le monde, mais le français reste dans le top 5 des langues mondiales prioritaires les plus pratiquées, il est en croissance permanente, avec 300 millions de francophones dans le monde. La première ville francophone au monde, c’est Kinshasa, avec 17 millions de locuteurs et locutrices!

"Le français est “massacré” par les jeunes"

Les personnes qui affirment que LA langue française est en péril parlent de LEUR langue française. Il existe une multitude de langues françaises, celle pratiquée dans le commerce, dans l’art, dans la rue et chez les jeunes.

La "langue des jeunes" est particulièrement volatile, avec des mots qui arrivent et qui disparaissent parfois en quelques semaines. Il s’agit d’un sociolecte, une entité parlée par une partie de la société, une classe ou un groupe social, qui est destiné à ne pas être compris par les autres, ici en l’occurrence les adultes. C’est son objectif de se démarquer, d’être différent. Ce type de jugement ne tient pas compte de la nature polymorphe du français et perpétue une confusion entre la langue française et le français "standard", un français plus littéraire daté au mieux du début du XXe siècle, qui était en fait le français de l’école.

Il y a beaucoup de poètes, d’écrivains qui ont "massacré" le français, qui l’ont malaxé. Le français qui se retrouve dans les livres d’auteurs comme Céline ou San Antonio est en dehors de ces codes, et pourtant très fertile et créatif.

"Le français est en péril avec l’écriture inclusive"

L’inclusion linguistique au féminin a fait l’objet d’une instrumentalisation politique exercée par une certaine droite, notamment française, réduisant le débat à l’utilisation de ce qu’on appelle le point médian (NDLR : le point médian [·] est un signe utilisé dans l’écriture inclusive pour regrouper les formes masculines et féminines dans un même mot, comme dans "étudiant·e").

Cette technique a été utilisée comme un épouvantail pour dire "regardez, on va détruire la langue". Or, nous utilisons des techniques d’abréviation depuis la nuit des temps, comme dans "etc.". Je pense que les gens qui sont contre la langue inclusive n’ont pas non plus de réelles envies de féminiser davantage la société.

Je pense qu’on a le droit de faire preuve d’esprit critique, le point médian n’est pas utilisable en toutes circonstances, mais d’autres propositions existent. La double flexion, qui consiste à écrire le mot au féminin et au masculin conjointement: "françaises, français", ou les néologismes avec la concaténation lexicale, que je trouve personnellement assez intéressants et créatifs, comme dans "chercheureuses" ou "travailleureuses". Et encore le langage épicène: "les membres du personnel" au lieu de "les employées et employés". Quelles que soient les techniques utilisées, l’important reste la visibilisation des femmes.

Pour en savoir plus: www.tract-linguistes.org

EN LIEN

FESTIVAL LES MOTS NOUS RASSEMBLENT

Du 12 novembre au 26 décembre 2025

Dison & Verviers | Gratuit

Exposition, blind test, atelier d’écriture, ciné-débat et scène ouverte!

Voir le programme